このオークションは取り消されました。

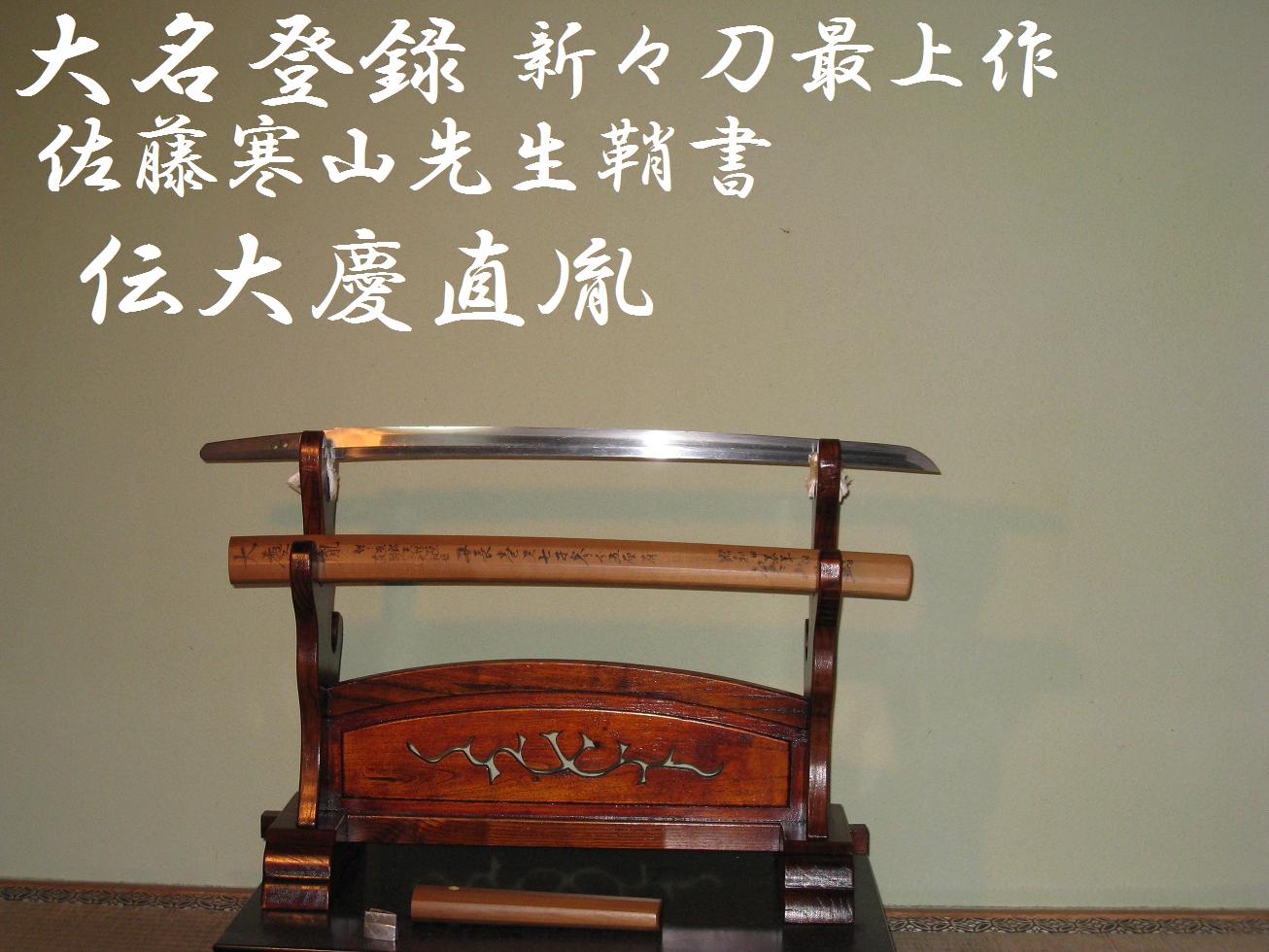

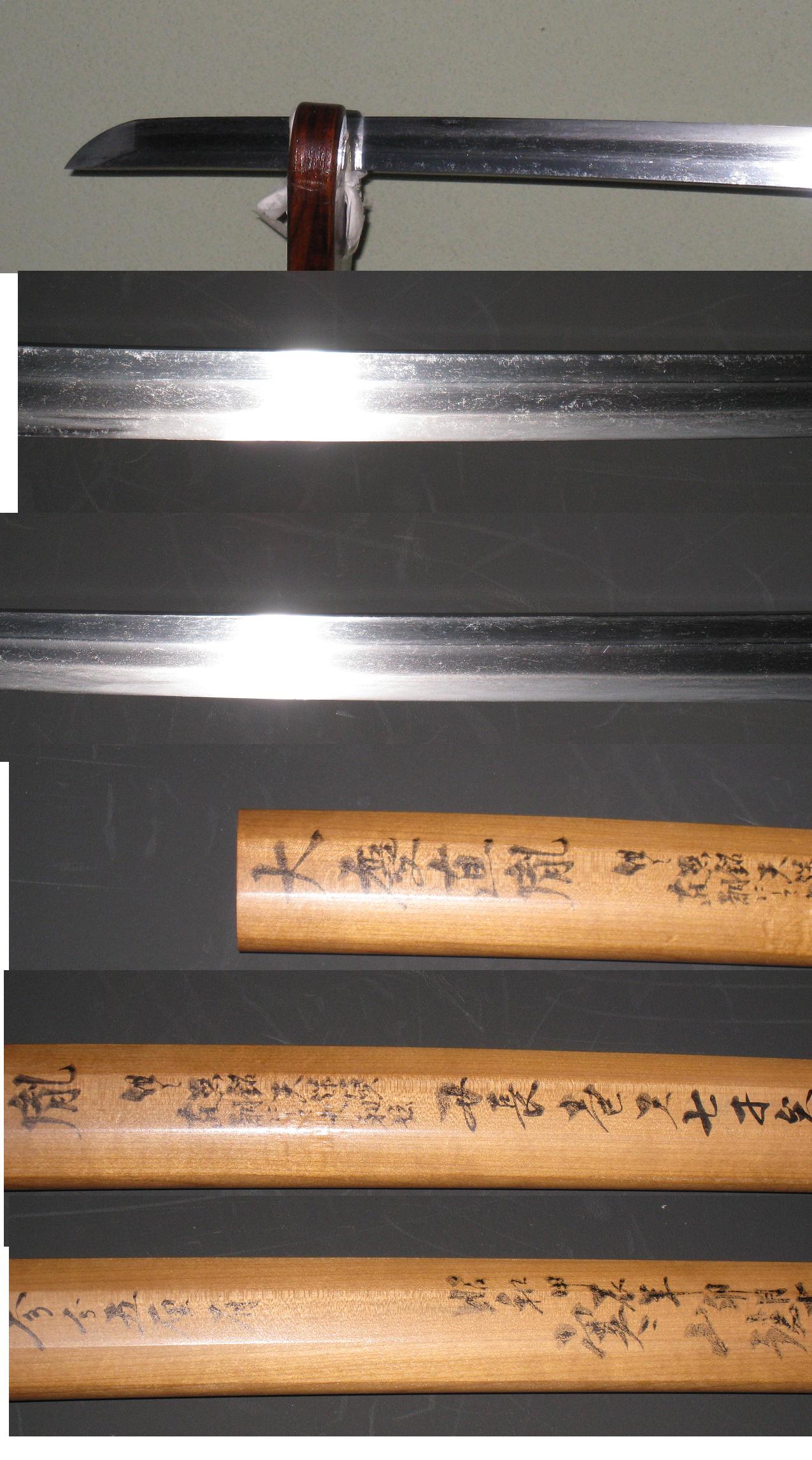

大名登録 佐藤寒山先生鞘書き鑑定【伝大慶直胤】新々刀最上作 一尺七寸参分五厘

| 都道府県 | 宮城県 |

|---|---|

| 発行年度 | 昭和29年 |

| 種別 | 脇差 |

| 長さ | 一尺七寸三分五厘 |

| 反り | 一寸二分一厘 |

| 目釘穴 | 二個 |

| 銘文 | 表:無銘 |

| 裏: | |

| 備考 |

| 現在価格 | : | - |

|---|---|---|

| 入札総数 | : | - |

| 現在の権利者 | : | - |

| 残り時間 | : | - (詳細な残り時間) |

| 終了予定時刻 | : | - |

| 開始価格 | : | - |

| 即決価格 | : | - |

| (この金額で落札できます) | ||

| 落札下限価格 | : | - |

| 自動延長 | : | 設定なし |

- オークションID:WA00018157

- 出品者情報(ginjirounooji)

- 取引方法(支払い方法)

- その他購入者が負担する手数料

- 送料

- 落札者負担

大慶直胤は、安永7年に出羽国山形に生まれ、本名を庄司(荘司)箕兵衛(美濃兵衛)と称し、大慶と号した。文政4年頃に筑前大掾を受領し、嘉永元年に上洛して美濃介に転じている。彼は若年の折に江戸に出て、水心子正秀の門に入り、後に師:正秀同様に秋元家に仕え、細川正義と共に水心子門下の双璧となった。水心子入門の時期については明らかではないが、彼が23歳の時の作刀に「庄司直胤 寛政十三年正月日」の銘のあることから、これより2、3年前の寛政11、12年頃と推察され、文化初年頃に独立したと考えられる。安政4年5月7日、79歳で歿している。50年以上の長い作刀期間があり、技量的にも師:正秀を凌駕し、師:正秀が晩年に唱えた復古論を実践し、世に広めたのは実際には直胤であるといわれている。現に、新々刀期の刀工で重要美術品を輩出したのは僅かに四工であり、山浦清麿:4振、大慶直胤:3振、左行秀:2振り、水心子正秀:1振のみとなっており、その技量の高さを物語っている。持ち前の器用さと鋭敏な感覚、長期の作刀期間、生涯で二度におよぶ材料の鉄研究等の旅に意欲的に出ている探求心などの為、作風は広範囲にわたり五ヶ伝の山城伝・大和伝・相州伝・備前伝・美濃伝の全てに通じるのは、直胤の他にはあまり思い浮かばない。なかでも、備前伝・相州伝を最も得意としている。彼の作品は造込み・茎仕立て・刃文・彫物・銘文なども当時から洗煉されており如何にも洒落ているものが多い。本刀は刃紋、広直刃、無銘ではあるが佐藤寒山先生の鞘書き、、身幅はやや細く、重ねが頗る厚く頑丈そのものの造り込みです。地鉄は板目肌に彼独特の渦巻き風の肌を交え地景が現れます。同工の備前伝には身幅広く鋒の延びたもの、また地鉄は小板目が詰んで無地風になり映りが立つものが一般的ですが、本作のように身幅がやや細く、鍛えは板目が目立ち地景が入る肌合いとなり、映りの立たない作は、大和伝にも見ることがあります。本刀は大名登録の昭和29年登録宮城県教育委員会、番号 6091、種別 脇差、銘文 無銘、 長さ 一尺七寸三分五厘、 反り 一寸ニ分一厘、目釘穴 二個 元幅 2.8cm 元重 0.9cm 先幅 2cm 先重 0,5cm 古研ぎ状態ですが刃切れ、フクレはありません。薄錆、極小のスレはありますが、研磨をすれば素晴らしい刀に蘇るでしょう。