このオークションの商品は落札されました。

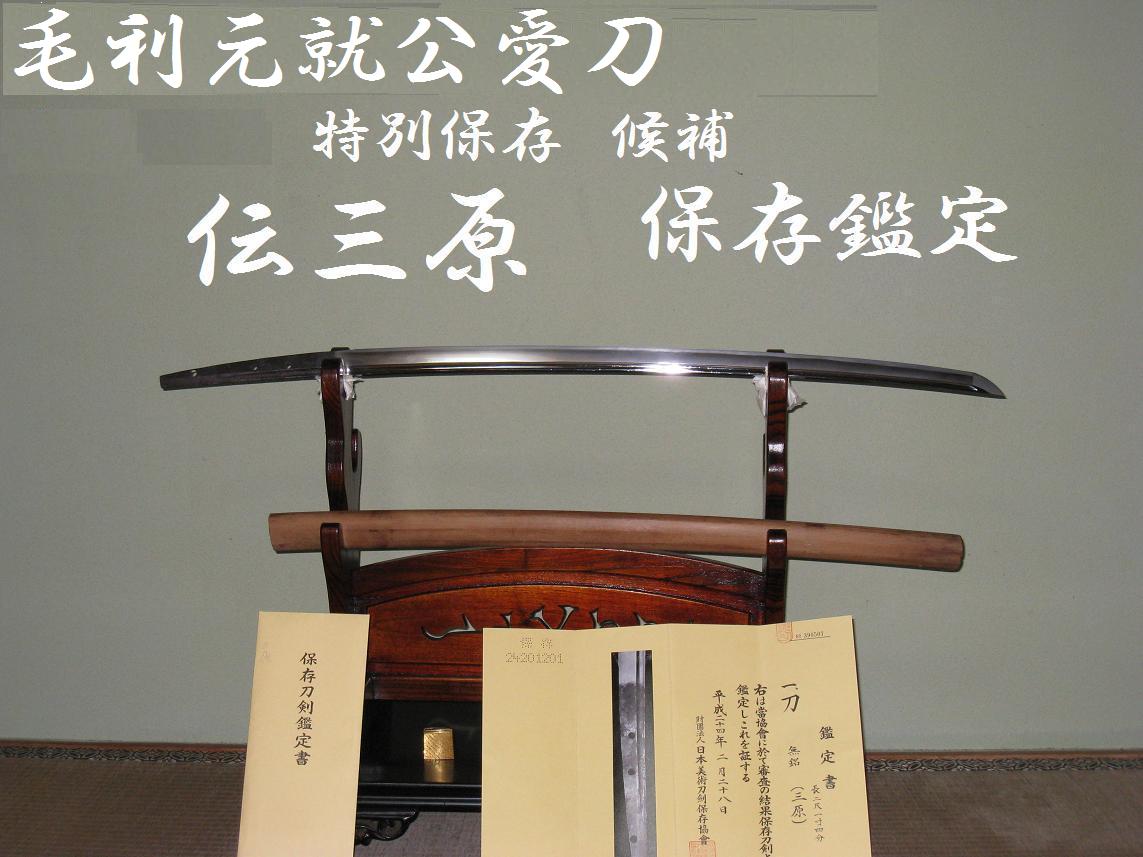

毛利元就公愛刀【伝三原】 の刀です。日刀保の特別保存 も十分に狙える出来と言えます 最上研磨済

| 現在価格 | : | - |

|---|---|---|

| 入札総数 | : | - |

| 現在の権利者 | : | - |

| 残り時間 | : | 入札終了 (詳細な残り時間) |

| 終了予定時刻 | : | 2012-10-22 22:08:00.0 |

| 開始価格 | : | - |

| 即決価格 | : | - |

| (この金額で落札できます) | ||

| 落札下限価格 | : | - |

| 自動延長 | : | 設定あり |

- オークションID:WA00002984

- 出品者情報(ginjirounooji)

- 取引方法(支払い方法)

- その他購入者が負担する手数料

- 送料

- 落札者負担

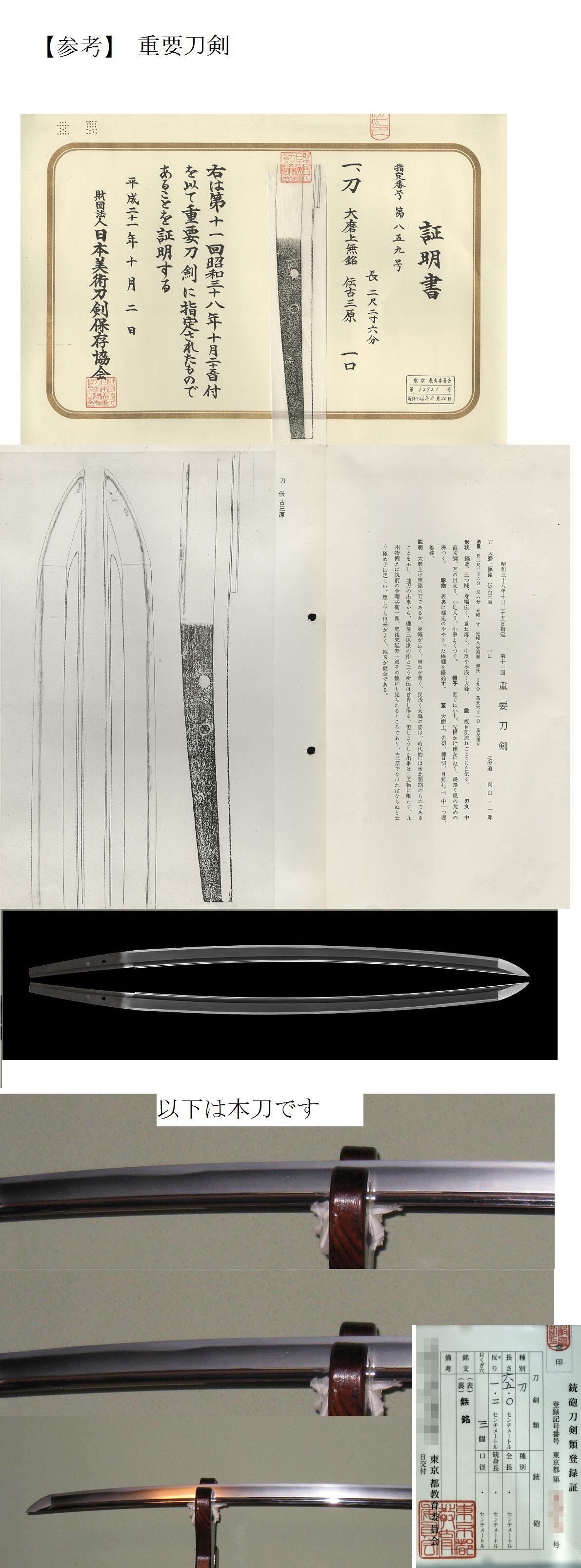

毛利家お抱え刀工の伝三原の作刀です。特別保存に挑戦して下さい。面白いと思います。重要刀剣の資料を掲載していますので参考にして下さい。三原とは備後國(広島県)御調(みつぎ)群三原という地名の刀工郡を三原鍛冶 (三原鍛冶の高祖は天平頃ともいわれるが定かではない)といい始祖は正家(鎌倉期末)と伝えられるようです。有名刀工には正家、正広、正光、政広等でまた多くの刀工が数えられています(この頃は古三原といい歴史上、三尺位の長刀が多く在銘作の現存が少ないといわれ無銘擦上の極めが多い)。また三原の作風は備前、備中、山城が同街道にあるのだが影響を受ける事が無かった様で大和伝として今日伝わっている。三原といえば、毛利元就の三男、小早川隆景が、「浮城」とも呼ばれ、水城の傑作として名高い三原城を築いたことで知られています。そのことからも明らかなように、桃山時代の三原は、小早川氏の重要な拠点でした。ただ、どうもそれは隆景の時代からのようで、隆景以前の三原は、小早川氏だけでなく、木梨杉原氏など、周辺の国人領主が割拠する地だったようです。毛利氏もまた、京都に送る年貢米の積み出しを、三原で行っていたらしく、毛利氏の拠点か、あるいは懇意にする商人もいたようです。当時の三原は、塩や周辺諸荘園の年貢積み出し港として賑わい、刀鍛冶なども多く居住する、瀬戸内でも有数の港町だったのです。関連する史料が乏しく、はっきりとは断言できないのが残念ですが、内陸部の吉田荘を拠点とする毛利氏にとって、三原は、京都へとつながる瀬戸内海への窓口として、軍事上・経済上重要な土地だったと思われます。元就もまたこの拠点に早くから興味を抱いていたのでしょう。元就愛用のこの三原物の作刀は、毛利家伝の愛刀となります。又真田家の所伝によると、伝三原の刀は真田昌幸(信幸・幸村兄弟の父)が朝鮮出陣の恩賞として豊臣秀吉から拝領したものもある。作は三原と極められているが、鎌倉末期から南北朝時代の正中(1324~)から建武(~1335)ごろと思われる。本刀は伝来の良さが偲ばれる金着太刀ハバキが装着されており、表裏茎下まで掻き流しの棒樋が彫られた、山城風の強い三原極めの大磨上無銘刀となっています。地鉄は大板目肌に柾が流れ 匂縁明るいしっかりとした直刃が焼かれ帽子は品よく若干深めに返っています。直刃の刃中に喰い違い刃などの働きが見られ、古三原と見える出来栄えです。時代鞘は入子鞘となっており、大名家御休古身鞘に白鞘柄が製作された旧家伝来品となっています。最上研磨を施していますので、当然錆、刃切れ、スレ等は一切ありません。【日刀保正真保存刀剣鑑定書付】【登録】東京都教育委員会 平成23年12月20日 登録番号 ○○○○○○ 種別 刀 寸法 65,0cm 反り 1.2cm 目釘穴 3ケ 銘 無銘 元幅:2.7cm 元重:6.7mm 先幅:2.0cm 先重:5.7mm 直接取引も火のですので私のアドレスか若しくは携帯までお願いします。bkdat805@rinku.zaq.ne.jp 携帯090-5884-0695