このオークションは取り消されました。

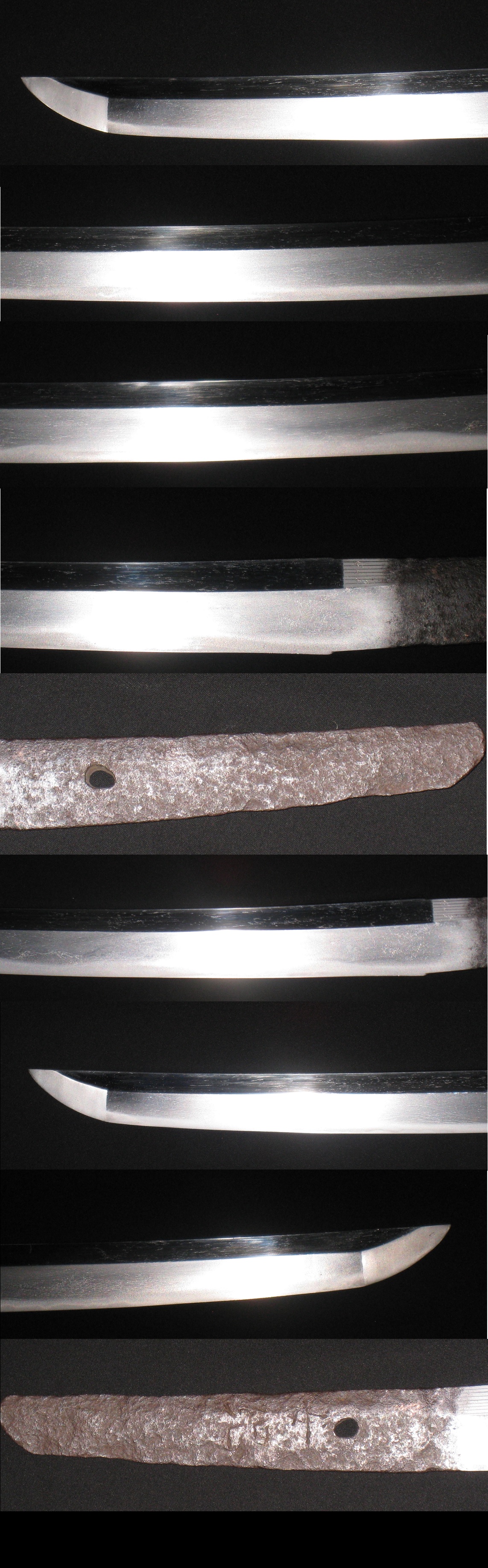

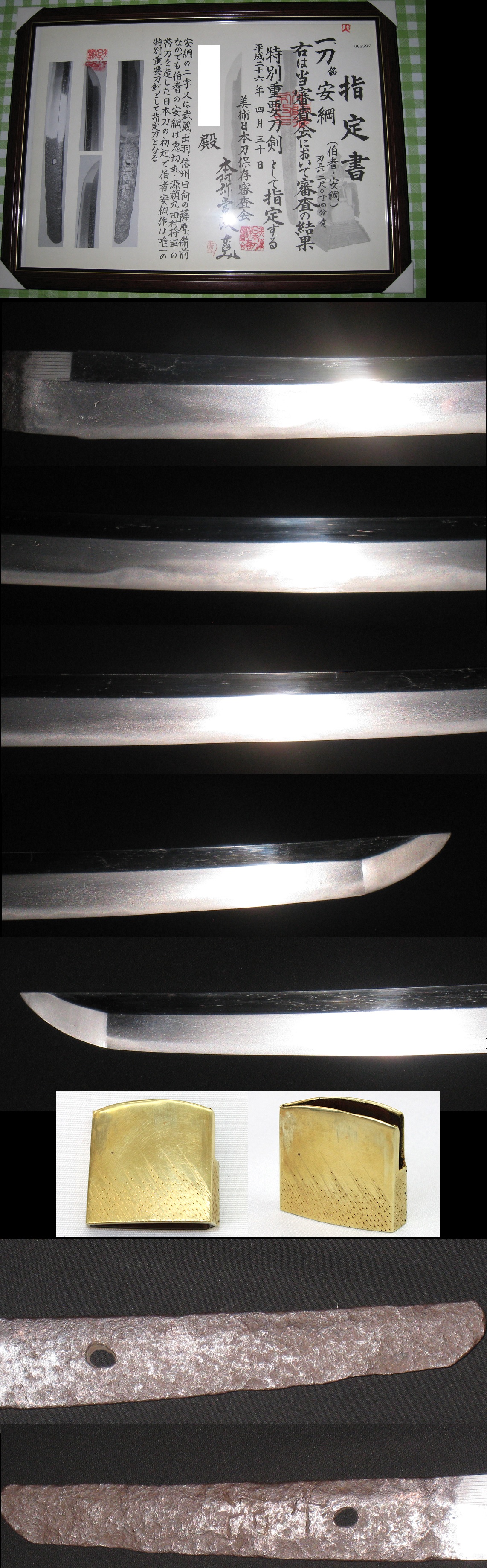

国宝【童子切り】天下五剣 伯耆国【安綱】在銘 特別重要刀剣・大名登録991番・

| 都道府県 | 東京都 |

|---|---|

| 発行年度 | 昭和26年 |

| 種別 | 刀 |

| 長さ | 二尺〇寸四分 |

| 反り | 七分五厘 |

| 目釘穴 | 1個 |

| 銘文 | 表:安綱 |

| 裏: | |

| 備考 |

| 現在価格 | : | - |

|---|---|---|

| 入札総数 | : | - |

| 現在の権利者 | : | - |

| 残り時間 | : | - (詳細な残り時間) |

| 終了予定時刻 | : | - |

| 開始価格 | : | - |

| 即決価格 | : | - |

| (この金額で落札できます) | ||

| 落札下限価格 | : | - |

| 自動延長 | : | 設定あり |

- オークションID:WA00030030

- 出品者情報(ginjirounooji)

- 取引方法(支払い方法)

- その他購入者が負担する手数料

- 送料

- 落札者負担

本刀は童子切安綱作者の伯耆国安綱在銘の名刀です。本刀は美術日本刀保存審査会に於いて特別重要刀剣に指定されました。永延(987年)(1026年前)初期日本刀の製作者の一人、伯耆安綱は国宝童子切り安綱の作者として余りにも有名です。本刀は鳥取池田家の旧蔵品とお聞きしております。昔から大名登録と言われる鳥取県の昭和26年3月登録、番号991番で、旧蔵品に間違いがないでしょう。本刀は元の踏ん張り強く、反り深く地金は板目肌荒く、刃紋は互の目乱れちじに乱れ古調です。銘も古く雅味有る銘を切っております。太刀姿は平安時代特有の細身で腰反りが強く、切先に近づくにつれて身幅と反りが小さくなるもので、備前国の古備前派の作刀に似る。地鉄はやや黒ずみ、小板目肌を主体にして流れ肌や大肌が混じり、地刃の働きが顕著なものである。鎬部分に極小(1ミリ程度)の受け傷がありますが、その他は庇はありません。研磨済みです。安綱は伯州刀工の始祖といわれる。山城国の三条宗近などとともに、在銘現存作のある刀工としては最初期の人物の一人である。伯耆国の刀工である大原真守は安綱の子とされている。太刀姿は平安時代特有の細身で腰反りが強く、切先に近づくにつれて身幅と反りが小さくなるもので、備前国の古備前派の作刀に似る。地鉄はやや黒ずみ、小板目肌を主体にして流れ肌や大肌が混じり、地刃の働きが顕著なものである。安綱には数代あるものと思われ、代が下がるほどに豪壮な作風となっているとされる。童子切安綱は、平安時代の伯耆国の刀工・安綱作の日本刀。東京国立博物館所蔵。天下五剣の一つで、大包平と共に「日本刀の東西の両横綱」と称される最も優れた名刀とされている。日本の国宝に指定されている。依頼品のためキャンセルはご遠慮ください。古美術品の為個人の感覚に相違がありますので写真をよく見て頂きますようお願いします。【詳細】(登録) 文化財保護委員会 昭和26 年3 月9 日 NO991 (種別)刀 (長さ)二尺〇寸四分 (反り)七分五厘 (目釘穴)1 個 (銘文) (表) 安綱 (裏)なし (元幅)2,8 cm (元重)6 mm (先幅)2cm (先重)4mm

依頼品のためキャンセルはご遠慮ください。古美術品の為個人の感覚に相違がありますので写真をよく見て頂きますようお願いします。質問は仕事の関係ですぐにお答えできない場合がありますので、私のアドレス若しくは携帯までお願いします。わかる範囲で誠意をもってお答えいたします。 bkdat805@rinku.zaq.ne.jp 090-5884-0695 以上よろしくお願いします。 【童子切安綱】・・・・・・・・・・・国宝指定名称は「太刀 銘安綱(名物童子切安綱) 附 絲巻大刀 梨地葵紋散蒔絵大刀箱」刃長二尺六寸五分(約80.3cm)、反り鎺(はばき)元にて約一寸(3.03cm)、横手にて約六分半(1.97cm)、重ね(刀身の厚さ)二分(約0.6cm)。造り込みは鎬造(しのぎづくり)、庵棟(いおりむね)。腰反り高く小切先。地鉄は小板目が肌立ちごころとなり、地沸(じにえ)が厚くつき、地斑(じふ)まじり、地景しきりに入る。刃文は小乱れで、足よく入り、砂流し(すながし)、金筋(きんすじ)入り、匂口深く小沸つく。帽子は小丸ごころに返り、掃き掛ける。茎(なかご)は生ぶ。先は栗尻。鑢目(やすりめ)は切。目釘孔1つ。佩表に「安綱」二字銘を切る。制作は平安時代後期とされる[1]。なお、刀身と共に金梨地鞘糸巻拵えの陣太刀様式の外装が現存しているが、この拵えは江戸時代初期に製作されたものであり、それ以前に収められていた拵えがどのようなものであったのかは判然としていない。清和源氏の嫡流である源頼光は、丹波国大江山に住み着いた鬼・酒呑童子の首をこの刀で切り落としたという。「童子切」の名はこの伝説に由来し、享保4年(1719年)に江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が本阿弥光忠に命じて作成させた、『享保名物帳』にも「名物 童子切」として記載されている。酒呑童子の征伐に用いられた他にも、松平光長が幼少の頃、疳の虫による夜泣きが収まらないのでこの刀を枕元に置いたところたちどころに夜泣きが止んだ、浮かんだ錆を落とすために本阿弥家に持ち込んだところ近隣の狐が次々と本阿弥家の屋敷の周囲に集まってきた、等の様々な逸話が伝わっている。足利将軍家から豊臣秀吉、徳川家康、徳川秀忠、松平忠直に継承され、越前松平家の高田藩から津山藩に継承された。津山松平家では、この童子切と稲葉郷、石田正宗の3振の名刀を家宝として伝えた。明治に入って後も津山松平家の家宝として継承され、1933年(昭和8年)1月23日付で子爵松平康春の所有名義で国宝保存法に基づく国宝(現行法の「重要文化財」に相当)に指定されている。文化財保護法に基づく国宝に指定されたのは1951年(昭和26年)である。太平洋戦争終戦後、津山松平家から手放され、個人所蔵家の所有となった。1962年(昭和37年)に文化財保護委員会(文化庁の前身)によって買い上げられ、現在は東京国立博物館に所蔵されている。[2]。・・・・・・・・・・・・【鳥取池田家】関ヶ原で西軍についた宮部継潤が改易されると、当初因幡鳥取藩には池田輝政の弟、池田長吉が6万石で入り、長幸に継いで、備中松山へ。播磨姫路にあった池田宗家、輝政の嫡孫池田光政が因幡伯耆二ヶ国32万5千石で入る。前後するが、一方、備前岡山には小早川秀秋改易のあと、池田輝政の二男、家康の娘の子で、家康が非常に愛した外孫、池田忠継がわずか5歳で備前一国28万石を別家として与えられ岡山藩主となり、さらに38万石となる。後見として姫路藩主である兄池田利隆が岡山城に入って実務を見た。しかし、忠継はわずか3年、8歳で早世。弟の忠雄が継ぎ、この時、3人の弟忠澄、政綱、輝興に播磨の所領を分知して、分知し、32万石となった。池田忠雄も31歳で亡くなり、子の光仲が3歳で岡山藩主となるが、幼く山陽の拠点岡山は治めがたいとして、従兄弟の池田光政と交替する。そもそも5歳の池田忠継を岡山城主に入れて、わずか2代あとになって、甥の幼主光仲には岡山は治めがたし、というのもいささか無理な理屈でもあり、池田家の家臣たちが、光仲が幼いため、減封を恐れて、池田家の方から、岡山と鳥取のチェンジを申し出たようだが、家康の孫への偏愛に始まったボタンの掛け違いを直したという感もある。池田輝政の最初の室は中川氏の娘で池田利隆はその子であり、その後継室として家康の娘富子を迎え、忠継、忠雄が生まれているのである。この経緯もあり、嫡流は姫路→鳥取→岡山と移った利隆→光政の流れであり、岡山→鳥取に移ってきた忠継→忠雄→光仲は分家筋なのだが、鳥取の光仲の池田家には、家康の血が入っており三葉葵の紋の使用を許されているし、若干石高も高い。

【商品説明追記】

追加説明させて頂きます。登録書は東京都と記入してしまいましたが、鳥取県の間違いでした。申し訳ありません。訂正させて頂きます。

依頼品のためキャンセルはご遠慮ください。古美術品の為個人の感覚に相違がありますので写真をよく見て頂きますようお願いします。質問は仕事の関係ですぐにお答えできない場合がありますので、私のアドレス若しくは携帯までお願いします。わかる範囲で誠意をもってお答えいたします。 bkdat805@rinku.zaq.ne.jp 090-5884-0695 以上よろしくお願いします。 【童子切安綱】・・・・・・・・・・・国宝指定名称は「太刀 銘安綱(名物童子切安綱) 附 絲巻大刀 梨地葵紋散蒔絵大刀箱」刃長二尺六寸五分(約80.3cm)、反り鎺(はばき)元にて約一寸(3.03cm)、横手にて約六分半(1.97cm)、重ね(刀身の厚さ)二分(約0.6cm)。造り込みは鎬造(しのぎづくり)、庵棟(いおりむね)。腰反り高く小切先。地鉄は小板目が肌立ちごころとなり、地沸(じにえ)が厚くつき、地斑(じふ)まじり、地景しきりに入る。刃文は小乱れで、足よく入り、砂流し(すながし)、金筋(きんすじ)入り、匂口深く小沸つく。帽子は小丸ごころに返り、掃き掛ける。茎(なかご)は生ぶ。先は栗尻。鑢目(やすりめ)は切。目釘孔1つ。佩表に「安綱」二字銘を切る。制作は平安時代後期とされる[1]。なお、刀身と共に金梨地鞘糸巻拵えの陣太刀様式の外装が現存しているが、この拵えは江戸時代初期に製作されたものであり、それ以前に収められていた拵えがどのようなものであったのかは判然としていない。清和源氏の嫡流である源頼光は、丹波国大江山に住み着いた鬼・酒呑童子の首をこの刀で切り落としたという。「童子切」の名はこの伝説に由来し、享保4年(1719年)に江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が本阿弥光忠に命じて作成させた、『享保名物帳』にも「名物 童子切」として記載されている。酒呑童子の征伐に用いられた他にも、松平光長が幼少の頃、疳の虫による夜泣きが収まらないのでこの刀を枕元に置いたところたちどころに夜泣きが止んだ、浮かんだ錆を落とすために本阿弥家に持ち込んだところ近隣の狐が次々と本阿弥家の屋敷の周囲に集まってきた、等の様々な逸話が伝わっている。足利将軍家から豊臣秀吉、徳川家康、徳川秀忠、松平忠直に継承され、越前松平家の高田藩から津山藩に継承された。津山松平家では、この童子切と稲葉郷、石田正宗の3振の名刀を家宝として伝えた。明治に入って後も津山松平家の家宝として継承され、1933年(昭和8年)1月23日付で子爵松平康春の所有名義で国宝保存法に基づく国宝(現行法の「重要文化財」に相当)に指定されている。文化財保護法に基づく国宝に指定されたのは1951年(昭和26年)である。太平洋戦争終戦後、津山松平家から手放され、個人所蔵家の所有となった。1962年(昭和37年)に文化財保護委員会(文化庁の前身)によって買い上げられ、現在は東京国立博物館に所蔵されている。[2]。・・・・・・・・・・・・【鳥取池田家】関ヶ原で西軍についた宮部継潤が改易されると、当初因幡鳥取藩には池田輝政の弟、池田長吉が6万石で入り、長幸に継いで、備中松山へ。播磨姫路にあった池田宗家、輝政の嫡孫池田光政が因幡伯耆二ヶ国32万5千石で入る。前後するが、一方、備前岡山には小早川秀秋改易のあと、池田輝政の二男、家康の娘の子で、家康が非常に愛した外孫、池田忠継がわずか5歳で備前一国28万石を別家として与えられ岡山藩主となり、さらに38万石となる。後見として姫路藩主である兄池田利隆が岡山城に入って実務を見た。しかし、忠継はわずか3年、8歳で早世。弟の忠雄が継ぎ、この時、3人の弟忠澄、政綱、輝興に播磨の所領を分知して、分知し、32万石となった。池田忠雄も31歳で亡くなり、子の光仲が3歳で岡山藩主となるが、幼く山陽の拠点岡山は治めがたいとして、従兄弟の池田光政と交替する。そもそも5歳の池田忠継を岡山城主に入れて、わずか2代あとになって、甥の幼主光仲には岡山は治めがたし、というのもいささか無理な理屈でもあり、池田家の家臣たちが、光仲が幼いため、減封を恐れて、池田家の方から、岡山と鳥取のチェンジを申し出たようだが、家康の孫への偏愛に始まったボタンの掛け違いを直したという感もある。池田輝政の最初の室は中川氏の娘で池田利隆はその子であり、その後継室として家康の娘富子を迎え、忠継、忠雄が生まれているのである。この経緯もあり、嫡流は姫路→鳥取→岡山と移った利隆→光政の流れであり、岡山→鳥取に移ってきた忠継→忠雄→光仲は分家筋なのだが、鳥取の光仲の池田家には、家康の血が入っており三葉葵の紋の使用を許されているし、若干石高も高い。

【商品説明追記】

追加説明させて頂きます。登録書は東京都と記入してしまいましたが、鳥取県の間違いでした。申し訳ありません。訂正させて頂きます。