このオークションは成立しませんでした。

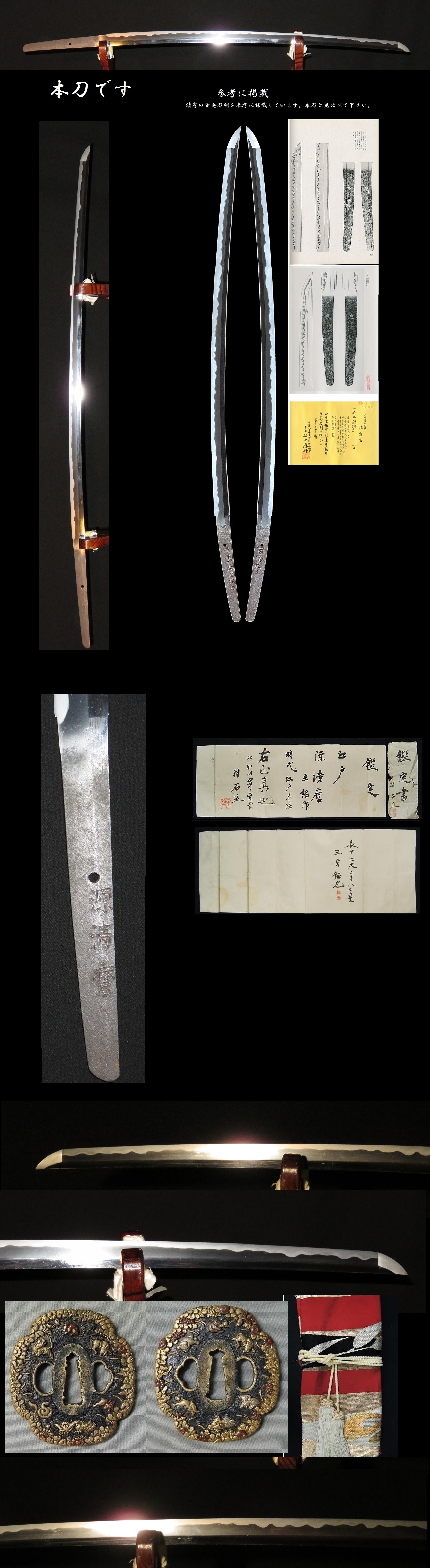

刀剣界天才【源清麿】(雅石)花押折紙・茶漆塗鞘打刀拵

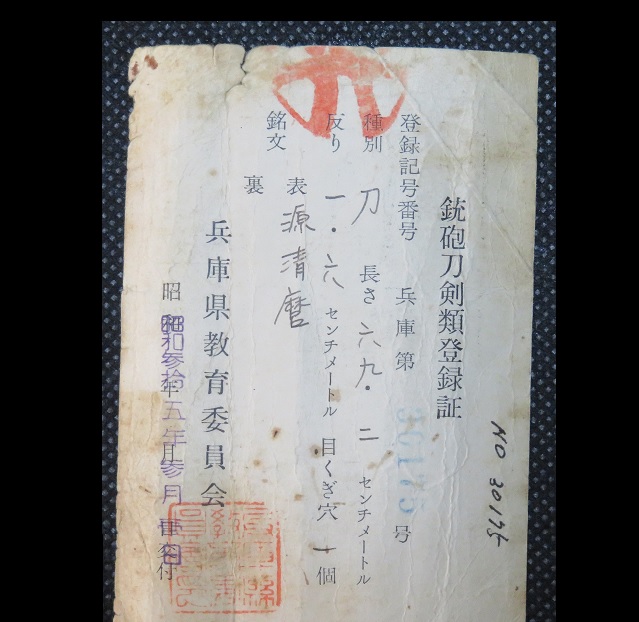

| 都道府県 | 兵庫県 |

|---|---|

| 発行年度 | 昭和35年 |

| 種別 | 刀 |

| 長さ | 69,2cm |

| 反り | 1,6㎝ |

| 目釘穴 | 1個 |

| 銘文 | 表:源清麿 |

| 裏: | |

| 備考 |

| 現在価格 | : | - |

|---|---|---|

| 入札総数 | : | - |

| 現在の権利者 | : | - |

| 残り時間 | : | 入札終了 (詳細な残り時間) |

| 終了予定時刻 | : | 2016-06-15 20:29:00.0 |

| 開始価格 | : | - |

| 即決価格 | : | - |

| (この金額で落札できます) | ||

| 落札下限価格 | : | - |

| 自動延長 | : | 設定あり |

- オークションID:WA00057102

- 出品者情報(ginjirounooji)

- 取引方法(支払い方法)

- 銀行振込確認後に商品発送

- ゆうちょ銀行

- その他購入者が負担する手数料

- 銀行振込確認後に商品発送の場合→振込手数料

- 送料

- 落札者負担

和歌山県の旧家からお預かりしました。研磨から戻ってきました。先祖代々受け継がれてきました新刀の巨匠【源清麿・折紙】です。文化10年、信濃国小諸藩赤岩村の名主山浦昌友の次男として生まれ、刀工を目指した兄真雄とともに上田藩工の河村寿隆に刀工の技を学ぶ。武士を志して真田幸貫の斡旋で江戸に上り幕臣の軍学者で剣術家でもある窪田清音の門を叩くが、のちに刀工として評価した清音の後見で、清音の屋敷内に鍛冶場を設け修行し、作刀に専念する。天保13年(1842年)、清音の尽力により一人三両掛け百振りの刀剣講「武器講一百之一」を依頼されるが一振り目を完成させたところで出奔し、 その年の暮れに長州萩に現れ2年間をすごした後、江戸に戻り清音に罪を詫びたということが長い間定説となっていたが、村田清風記念館の文書から、清麿が村田清風や他の長州藩士に当てた、花押、黒印が入った清麿自筆の炭、鋼代金などの受取状が発見された点、[1] 清麿が江戸から消えた時期が、御納戸頭の職位にあった窪田清音が天保の改革の原案作成をめぐり羽倉簡堂と論争を起こし、水野忠邦によって御役御免となって間もない時期である点、長州藩が天保11(1840)年より着手した藩政改革の一環として、武術や武器製作技術の向上のため、他藩より剣槍術師を積極的に招聘していた点から、清麿は窪田清音を通じて藩改革の中心人物だった村田清風から一時期に招かれ、萩で作刀することになった説が有力になったとの説も唱えられている。萩で2年間をすごした後、江戸に戻り、重要美術品に認定されている「(表)為窪田清音君 山浦環源清麿製(裏)弘化丙牛年八月日」の銘がある2尺6寸の豪刀を恩人である清音に贈っている。清麿の作品の魅力として、地鉄の面白さと、刀文の躍動感を言う人が多い。四谷北伊賀町に定住したことから「四谷正宗」の異名をとった。本刀は最上研磨から帰ってきました。、身幅尋常、太刀銘を切った優雅な太刀姿を示し、帽子、大切先延びて、乱れ込んで尖って返り、匂い主体の互ノ目乱が焼かれており、金筋・砂流し、乱れの頭に荒沸を交え、地鉄、板目肌綺麗によく詰み、杢を交え、地沸微塵に厚くつき、地景頻りに入った良く練れて美しい景色をみせている。小錵が締まり具合の出来映えとなっています。茎は相応の時代古色があり。鍔は十二支干支、目貫は布袋図目貫、縁頭は鍛鉄地で 赤銅鍍金象嵌が施された湖畔の図となっています。茶漆塗鞘は補修塗がされていますが、大変趣きのある拵えとなっています。茎は柄に収められて些かのガタつきも見られません。【雅石】の折り紙がついています。雅石の号につきましては、私の手元には資料は在りませんので詳細は分かりかねますが、昭和35年当時刀の鑑定を生業にされていたものと考えます。折り紙と登録書の昭和35年とほぼ同年代と合致しますので何らかの関係があったものと推測されます。重要刀剣の清麿の写真を掲載していますので是非本刀と見比べて参考にしてください。依頼品のためキャンセルはご遠慮ください。古美術品の為個人の感覚に相違がありますので写真をよく見て頂きますようお願いします。質問は仕事の関係ですぐにお答えできない場合がありますので、私のアドレス若しくは携帯までお願いします。わかる範囲で誠意をもってお答えいたします。 bkdat805@rinku.zaq.ne.jp 090-5884-0695 以上よろしくお願いします。落札者様に於かれましては落札購入後、銃砲刀剣類所持等、取締法にもとずき都道府県の教育委員会に所有者変更の届出が必要ですので、お手続き、よろしくお願い申し上げます。システム手数料(2,625%)のご負担をお願いします。

【詳細】(登録)昭和35年 兵庫県教育委員会 30175号(種別)刀(長さ)69,2cm(反り)1,6㎝(目釘穴)1個(銘文)源清麿 寸法 元幅:約3cm 元重:約6mm強 先幅:約2cm強 先重:約4mm強 刀身重量:約716g

【詳細】(登録)昭和35年 兵庫県教育委員会 30175号(種別)刀(長さ)69,2cm(反り)1,6㎝(目釘穴)1個(銘文)源清麿 寸法 元幅:約3cm 元重:約6mm強 先幅:約2cm強 先重:約4mm強 刀身重量:約716g