このオークションは取り消されました。

日本刀 刀剣 短刀 菊池 菊池槍 肥後 肥後拵 槍 鎧通し

| 都道府県 | 広島県 |

|---|---|

| 発行年度 | 昭和41年 |

| 種別 | 短刀 |

| 長さ | 28.6㎝ |

| 反り | 0.3㎝ |

| 目釘穴 | 1個 |

| 銘文 | 表:無銘 |

| 裏: | |

| 備考 |

| 現在価格 | : | - |

|---|---|---|

| 入札総数 | : | - |

| 現在の権利者 | : | - |

| 残り時間 | : | - (詳細な残り時間) |

| 終了予定時刻 | : | - |

| 開始価格 | : | - |

| 即決価格 | : | - |

| (この金額で落札できます) | ||

| 落札下限価格 | : | - |

| 自動延長 | : | 設定あり |

- オークションID:WA00021221

- 出品者情報(yoshi1855)

- 取引方法(支払い方法)

- その他購入者が負担する手数料

- 送料

- 落札者負担

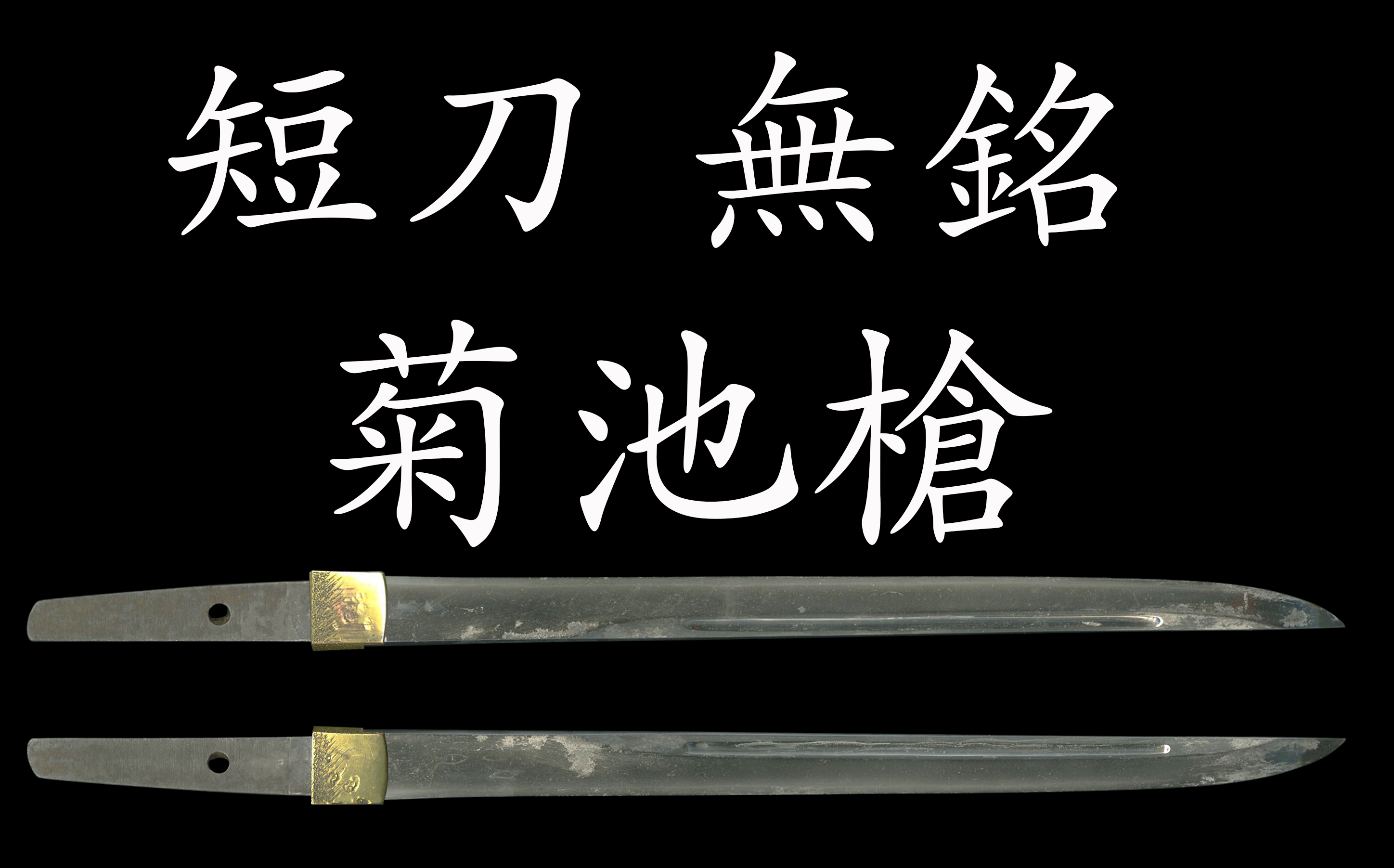

【種別】短刀

【銘】無銘(私見で菊池槍と鑑す)

【長さ】現在実寸27.5cm (登録証では28.6cm、区を直し磨上げたと推測される)

【反り】0.3cm

【目釘穴】1個

【元幅】2.1cm 【元重】1.0cm

【形状】鵜の首造り 庵棟 表裏に棒樋

【地鉄】杢目と柾心の地鉄交じり変化に富む

【刃文】小沸出来の刃淵の良く締った細直刃

【帽子】焼き詰め帽子と思われる

【茎】生無銘(茎を切り後世磨上げた可能性あり) 切り鑢目 刃上がり栗尻 小丸棟

【はばき】金着せ銅一重

【登録】広島第27213号登録 昭和41年11月15日

この短刀は無銘であるが、その鵜の首造りの姿、地鉄などより菊池槍と私見であるが鑑定する。時代も約450年以上前、室町初期から中期はあるのではないかと推測する。

菊池槍は肥後の延寿鍛冶が作った片刃の槍で、菊池千本槍とも言う。その起源は不明であるが、菊池氏から千本の槍を造ることを命じられた延寿鍛冶が鬼二匹を使って一夜で打ち上げたという伝承があり、南北朝時代、正平十四年の筑後川合戦の菊池武光、その子武政が短刀を竹竿の先に付けたことが始まりであるとか、建武二年の竹下の戦いにおいて菊池武重が使用したことが始まりとも諸説ある。

本作は横手のない鵜の首造り、身幅広く重ねが厚いなど菊池槍の特徴的な姿。杢目と柾心の地鉄交じり変化に富む古雅な地鉄で、小沸出来の刃淵の良く締った細直刃を焼く。帽子は焼き詰め帽子と思われる。また小さ刀拵に入り、雲文黒石目地塗鞘、縁頭、長木瓜形鐔、小尻は鉄地唐草文で揃い、小柄は赤銅地魚子地金色絵稲穂と雀の図、目貫は赤銅地金色絵、船頭と鷺、船頭と米俵の一路平安図となる。惜しいことに柄巻の糸が経年のため傷んでいる。しかしながら菊池槍だから金具を肥後もので揃えようとしたのか趣ある外装は好ましい。刀身現状は古研ぎでひけ、小錆、小傷、小さな刃こぼれがあるが、白鞘を作成し研ぎ上げれば見違えるであろう。御守刀にお薦めの時代ある名品。

【銘】無銘(私見で菊池槍と鑑す)

【長さ】現在実寸27.5cm (登録証では28.6cm、区を直し磨上げたと推測される)

【反り】0.3cm

【目釘穴】1個

【元幅】2.1cm 【元重】1.0cm

【形状】鵜の首造り 庵棟 表裏に棒樋

【地鉄】杢目と柾心の地鉄交じり変化に富む

【刃文】小沸出来の刃淵の良く締った細直刃

【帽子】焼き詰め帽子と思われる

【茎】生無銘(茎を切り後世磨上げた可能性あり) 切り鑢目 刃上がり栗尻 小丸棟

【はばき】金着せ銅一重

【登録】広島第27213号登録 昭和41年11月15日

この短刀は無銘であるが、その鵜の首造りの姿、地鉄などより菊池槍と私見であるが鑑定する。時代も約450年以上前、室町初期から中期はあるのではないかと推測する。

菊池槍は肥後の延寿鍛冶が作った片刃の槍で、菊池千本槍とも言う。その起源は不明であるが、菊池氏から千本の槍を造ることを命じられた延寿鍛冶が鬼二匹を使って一夜で打ち上げたという伝承があり、南北朝時代、正平十四年の筑後川合戦の菊池武光、その子武政が短刀を竹竿の先に付けたことが始まりであるとか、建武二年の竹下の戦いにおいて菊池武重が使用したことが始まりとも諸説ある。

本作は横手のない鵜の首造り、身幅広く重ねが厚いなど菊池槍の特徴的な姿。杢目と柾心の地鉄交じり変化に富む古雅な地鉄で、小沸出来の刃淵の良く締った細直刃を焼く。帽子は焼き詰め帽子と思われる。また小さ刀拵に入り、雲文黒石目地塗鞘、縁頭、長木瓜形鐔、小尻は鉄地唐草文で揃い、小柄は赤銅地魚子地金色絵稲穂と雀の図、目貫は赤銅地金色絵、船頭と鷺、船頭と米俵の一路平安図となる。惜しいことに柄巻の糸が経年のため傷んでいる。しかしながら菊池槍だから金具を肥後もので揃えようとしたのか趣ある外装は好ましい。刀身現状は古研ぎでひけ、小錆、小傷、小さな刃こぼれがあるが、白鞘を作成し研ぎ上げれば見違えるであろう。御守刀にお薦めの時代ある名品。